�n�دu�g����

|

���g���ᷡ�ĤG�Q�T |

25-23 |

�j�����q ���}_ http://www.jackwts.tw/ |

|

�@ �� �� �� �k |

�p �� �� �w �v |

||||||||||

|

|

1.���C���Ц����ᷡ�̡A���o���C���D�A

�q�e���f�m����A�W���A�ѧg���̤l�A�\���̤]�C�СA���H���١F�j�H�Ʈv�A�@���X�ϡA�����}�M�A�G�٧Ф]�C�Ӧѧg�j�t�A�̤l���h�A���H�����A���ᷡ�̳ӡA�G�ٰ��o�]�C�r

�H�_�~���S���s�A��ڤ��e�M���̥h���A��[5/216]�c�����M���̻����F �q�e�`�f�e�M�A�����F���M�A��C�r �q�e���f���S�A�s�W�A�b�|��C�ڡA�����F�c�A���]�F���H�H�������کc�A����l�x���H���Ƨg�l�]�C���J�դH�A�H�~�s���A��������A���B�ءF�s�Ǥh�k�A�v���کc�A�G�e�M�δ��۩����̡A���ӥh���F�F�]���^�e���f�M��e���̡A�O�䲨���C�r �ָ~���P�~�A �q�e�`�f�ָ~�A���]�C�r [6/216]�ߴx�����ϡC �q�e�`�f�ߴx�A�۱o�C�r �q�e���f�ָ~�ߴx�A�ҲE��۱o�����]�C�����A�H�M�k��A�G�E�����h�P��P�~�A�v�ʤ��H�@���X�ϡC�r �~�T�~�A���S�j�[�C���S�����ۻP����G����l���l�ӡA�^�s�M�����C �q�e�`�f����ӥ��M�C�r ���^��p���Ӥ����A���p���Ӧ��l�C �q�e�`�f�һP�|�ɭѪ̵L��\�C�r {���q�ʭ��A�ѦҲ��l����} [001/216]�q�e���f�j���A�פ]�C�s�A�L�廪�]�C�~���T�~�A�s���j���A���S�ʩm�¦@�p�D���G����l��ӡA�ڷL�岧�C���ڤ�p�A�Q�q�����١F�H���p�]�ܡ^�e���f�A�\�䦳�l�C�\��t���H�A�P�|�ɦX�סA�L��\�G��p�����A�����w�G���p���l�C�T���@�|�A�ѹD�p���A�G�~�T�~�Ӭ��S�j���C�r �f�X��t�H�G�C�l�J���ۻP�r�ӯ����A���ӽ^���G�H �q�e���f�f�A�}�]�C�X�A��]�C�r�A�D�]�C����j�大�h�A�}��t�H���w�A�ۻP�L�Ӭ��g�A�D�n[7/216]�����ơA���ߪ��^�A�ب�v�q�A������§�A�Z�������C�r ����l�D���A�n���Ӥ����M�C�̤l�����C �q�e���f���D���S���H�߬��n�����D�A�J�ĵL�����D�A�G���M�����C���H��������A�O�H�ǦӲ����]�C�r ����l��G�̤l�H�ҬK��o�Ӧʯ�͡A���o��ӸU�_���C�ҬK�P��A�Z�L�o�ӵM�v�H�ѹD�w��o�C �q�e�`�f�ҬK��ͮ�A�ұo�۵M���D�A�G�����]�C�r [8/216]�q�e���f�ҬK�ͬ��A�������ڡF�L���V�áA�����`�ơC�G�K��Z���߬I��U�_�A�ӤѵM���D�w�ۦ�j�A�G�Ѩ�ͦ����w�]�C��禳�@�_�r�̡A���G���H�U�����_�A�G�{��Ӧ��N�]�C�r �^�D�ܤH�A�r�~�������ǡA�Ӧʩm�s�g�����Ҧp���C �q�e�`�f���۩��աA�D�Ѫ��]�C�r �q�e���f�|�����U�@���A�פ������]�A�ҿפ�V�Ǥ]�C�p���r���I�y�A�G���r�~�C�r {���q�ʭ��A�ѦҲ��l����} [002/216]���H���S���ӥ������Ѳj���[�������H�����A�ڨ�@���H���C

�q�e�`�f���������Ш@�C�r �q�e���f���ѡA�������y�]�C�[�A���פ��L�F���A���㤧��F��§���]�C�Ҹs�s�L���A���t�樥�F�X�w�i��A���y��C���ӸH�ʩm�A���y�����A���§�ڬ���A�L�ڬ��D�A�K�O���Ш@�A�Z������̥G�C�r �^�O�H��������C�����C �q�e�`�f�C���A�\���ƹE�A�Ӧʩm�ҿקڦۺ��A[9/216]�����S�Ϧ��A�G�����M�C�r �q�e���f�ѧg���G���\���~�A���Ӥ��_�C���J�@�[�v�V�A���S�Ϧ��A�G�����M�r

(1.1)�̤l��G���M�C�ҴM�`�����A�����L���٨���A����鰌������F�B�Q���C���A���~�L�������ߡA��㜸���������C �q�e�`�f�̤l�פj�H�����S�]�C�r �q�e���f�K�ؤ�M�A���M��`�C���ؤ�B�A�C�ؤ�Q�C�͡A�p���Ӧ��}�A���D�ˤj���]�C��A�դ]�C�ҴM�`�p�p�A�Z���H���ҩP�ۡC����鰌�p[10/216]���A�ϥH�����F�B�Q�C���A�D�j�~���������A�ӧ�㜸�����A�Τ����N���C�G�����~�����`�s�A�j�H�����p�S�]�C�r �B�ҴL��¯�A�����P�Q�A�ۥj��ϥH�M�A�Ӫp���S�����G�C�Ҥl��ť�o�C �q�e���f�L�Q��H�A�´���̡A�������ΡA�P��Q�S�C��ϸt�H�A�|�B�p�O�A�p���S�ʩm�A�����e��C�Ҥl�q�H�A��ť�q�]�C�r

����l��G�p�l�ӡC�Ҩ種���~�A�������s�A�h���K����ˤ��w�F�]�ध���A��ӥ����A�h��[11/216]��W���C�G�Q�~�������A��鼈�����`�C �q�e�`�f�h�Q���`�D���C�r �q�e���f���~���j�A�f��t���A�t�����s�A�h���K��ù����w�`�C�]�ध���A��褣�p�A�i�������A�Ư�`���C�G���~���s�A��鼈�`���A�Z�n���v�H�\�������`�A�����|���A�Ӫp�H�G�C�r �ҥ���Υͤ��H�A�è䨭�]�A�����`��Ӥw�o�C �q�e�`�f�Y������Q�S�A�h�ʦӲL�C�r �q�e���f��A���]�C�ҴϹP���H�A���ξi�̡ͪA�G��[12/216]��迹�ЫU�A�`�N�s�u�A�Y����Q�S�A�h�ʦӲL�]�C�r �B�ҤG�l�̡A�S�H�ٴ��v�C �q�e�`�f�G�l�A�׳�ϡC�r �q�e���f�G�l�A�׳�Ϥ]�C�t迹�A�äH�����A�G�٨��C�r �O����G�]�A�N�k�w���٦Ӵ��U�]�C �q�e�`�f�N�O��@�k����w�Ӵ�©�ä]�C�r �q�e���f�N�O��@�k����w�Ӵ�©�áC�G�O�]�C���ʤ��~�A�O�߳�Ϥ����A�H��迹�O�H��[13/216]�˪̡A�S�p�w�}�n����A�شӽ��U����H�����̪̤]�C�r ²�v���͡A�Ʀ̦Ӫ��A �q�e�`�f�z�@�M�����]�C�r �q�e���fĴ�p��²��v�A�ޥH��髢�A��q�̼ơA���H�Ѿi�A�Q�q�\�L�A���l��ơC�r ���ѥG�S�H�٥@�v�C �q�e�`�f�V�M�@���A�L�Ҫv���D�١C�r �q�e���f���z��ϡA�pij���ѡA���\�p�D�A�ϥ@�C�r [14/216]�|��h���۪�A �q�e�`�f�N�ѩب�ʥH�ݨ�ҩ|�C�r �����h���۵s�C �q�e�`�f�u�����ӥH���~���A�h���o�A���H�D�͡A�D�s�p��C�r �q�e���f�۵s{���l�����L�u�۵s�v�G�r}�C��A�ˤ]�C���|��¯�A���������A�h�����۫V�A�s�B�ʺݡA���v���}�A�G��ۮ`�]�C�r ���ƪ��̡A�����H�p���C������Q�ƶԡA�l�������A�ڦ����g�A���ެ��s�A�ؤ��ާ��C [15/216]�q�e�`�f�L�Ҵ_�U�C�r �q�e���f�ƪ��̡A���|��������]�C���ЯB���A�����O�ʩm�E�p�]�C�ӻa�ͳg�Q���ߡA�Ʀۮ�ԡA�p������A�E�Ϳy�I�A�ѦM���^�A���ެ��s�A�𫰬���A�餤�ާ��]�C�r �^�y���A�j�ä����A���ͩ��Ϥ����A�䥽�s�d�@����C�d�@����A�䥲���H�P�H�ۭ��]�C �q�e�`�f��Ͽ��迹�A���������A�H�P�����C�r �q�e���f���������A�|���y�f���áC�ä���[16/216]���A�_�۳�ϡA�d������A��������A���y���ܡA�h�O�ۭ��]�C�r 2.�n�a�`��M������G�Y�`���~�̤w���o�A�N�c�G�U�~�H�Φ������H

�q�e���f�m�n�a�A�W�`�A����̤l�]�C��M�A�宪���C�n�a�J�D���q�A�ߥͼ}���A��O���ߥ��e�A�Ը۽Яq���G�`�~�ѡA�믫�t�N�A�̰U��ǡA��e�����H�r

����l��G�����ΡA �q�e�`�f������]�C�r [17/216]�ꦼ�͡A �q�e�`�f�L��G��ͤ��~�]�C�r �L�Ϧ���{����C�Y���T�~�A�h�i�H�Φ����]�C

�q�e���f���v���ҡA���Ϊ̤]�F�u������A��̤ͪ]�C�J�������͡A�����ζh�A�G���_�Ъ���{�A�����ͤ]�C�T�~���R�A��i�ΥG�����C������Ыn�a����]�C�r

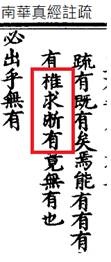

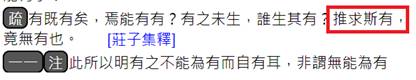

�n�a�`��G�ؤ��P�ΡA�^�����䲧�]�A�Ӫ��̤���ۨ��F�դ��P�ΡA�^�����䲧�]�A��Ť��[18/216]����ۻD�F�ߤ��P�ΡA�^�����䲧�]�A�Өg�̤���۱o�C �q�e�`�f�ػP�ءA�ջP�աA�P�ߡA��άۦ��өүण�P�A�e�����P�A�h���i�ʬ۪k�Ĥ]�C�r �q�e���f�Ҫ�Ť���h�A�P�Z�`���H�եصL���A�Ӫ��̤�����AŤ�̤��D�n�F���g���H�A�P���g���̧λ��ۦ��A�Өg�H���ʡA����۱o�C�n�a�|���T�٥H�p�@���A���ѦܹD�����P����Ť��O�A�G�m���g�n���A�D�ߧ��e��Ť���A�Ҵ��禳���]�C�r [19/216]�Τ��P�Υ�@�o�A �q�e�`�f���������C�r �Ӫ��ζ������A���ۨD�Ӥ���۱o�H �q�e�`�f������}�A�Ӥ���۱o�A�N�����]�C�r

�q�e���f�P�A�}�]�A���A�O�]�C�Ҫ��P�����A�G�Τ�¬�Ѷ}�F���P�����A�E�����O�C�Ӫ�Ť�D���A�פ��i�o�]�A��S�n�a�D��Ѯ��A�L�ѭP���C�r �����`��G�����ΡA�ꦼ�͡A�ŨϦ���{����C�`�j�D�D�F�ըo�C [20/216]�q�e�`�f���D�ιj�A�G���Ƥ]�C�r �q�e���f���Ω�͡A�w�p�e���C���z�Ҷ��A�H���ݦ��C�r ����l��G��ɨo�C��b�����������A�V��������[�Z�A�|���T��o�C �q�e���f�b���A�Ӹy�g���]�C���A���]�C��̡A�����j�C�ΡC�V���A�����]�C�|���A���������]�C�b���Ӹy�A��Ʈ��ά��v�l�A�Ӥ�������C�V���p�A������[�Z�F�����j�A���ध�]�C���ڤ~�H�A����Ƥj�A�һ��㱡�A�z�ɩ]�C�r

[21/216]�����P���A��w�D���P�]�A����P����̡A��~�T�����p�]�C���^�~�p�A�����H�Ƥl�C�l�J���n���Ѥl�C �q�e���f���������w�G�Y���a�A§�]�F�����Z�A�q�]�F�o���۩I�A���]�F���ɡA���]�F���į�Z�A�i�]�C�Ӿ|�V�����A�Ѽw�h�P�A�ҥH����P����̡A�~���j�p�]�C�����V���A�~�p����Ƥl�A�l�n�橹�v�A�H�֦ѧg�C�r

(2.1)�n�a�`Ĺ³�A�C��C�]�ܦѤl���ҡC �q�e���fĹ�A�q�]�A��]�A�}�t����A�ީ]�����A�ץG[22/216]�C��A�訣�ѧg�]�C�r �Ѥl��G�l�۷����ҨӥG�H�n�a�`��G�ߡC �q�e���f�ۡA�q�]�C�ݤ��G���q�ᷡ�B�ӡH�n�a�`��G�ߡA���q�����n�]�C�����p�O�C�r

�Ѥl��G�l��P�H���Ӥ����]�H �q�e�`�f���T���ӨӬG�C�r �q�e���f���A�Ѥ]�C�Ѥl�t�H�A�Ӿ��p��A���Ѥ��q�A�G��H���ӡC�z���T���A�G�դ������]�C�r �n�a�`�ߵM�U���C �q�e���f�ߵM�A�廪�]�C���F�Ѥl�����A���D����[23/216]�����A�U�ߨ��A�����h�H�]�C�r �Ѥl��G�l�����^�ҿץG�H �q[���f�ת̡A���N�]�C�ڨ����ӡA�զ����T���ӨӡC�������A�O�����^�פ]�C�r �n�a�`����慙�A���Ӽۤ�G���̧^�ѧ^���A�]���^�ݡC �q�e���f���A�C�Y�]�C�۪��t�N�A���F�t���A��O�����ۺF�A���Ѽۮ��A����驿�A���m���q�C�Z�����ήe�A��D����t�ݡC�r �Ѥl��G��פ]�H [24/216]�q�e���f�ݨ�Ҩ�����N�סC�r �n�a�`��G�����G�H�H�קڦ��M�C���G�H�ϷT���ߡC �q�e���f���M�A�S�M�M�A�L�������]�C�Y�ϲV�P�ЫU�A�h���Mè���W�F�Y�]�B���H���A��P�M�����סC�ױѦb�v�A�G���T�ߤ]�C�r �����h�`�H�A���h�ϷT�ڨ��F���q�h�˩��A�q�h�ϷT�ڤv�C�ڦw�k���ӥi�H���T���̡A�`���ұw�]�A�@�]���Ӱݤ��C

�q�e���f���̡A�ݷR��迹�A�q�̡A�������\�F�ìO��[25/216]�t���f�A�D�ҥH�������`�̤]�C�G�������q�A�h�˪��`�H�F��q�椯�A�h�įu�I�D�C�����Y���B�ߡA�K�Y�w�`�C�H���T���A�]�ᷡ�H���C�A�@�dť��U�ݡC�r

�Ѥl��G�V�^���Y�ܷ������A�^�]�H�o���o�A�����S���ӫH���C �q�e���f�^���[���λ��A�w�o���ߡC���l�ҳ������T�N�C�H�l�����A��O�H��C�r �Y�W�W�M�Y������A����ӨD�Ѯ��]�C���`�H�v�A�����G�C [26/216]�q�e���f�W�W�A�ӸH���פ]�C���Τ߲ӸH�A�h�Y�T�N�A�S�p���X�p��A�ॢ�����]�F������A�M�D�j���A�����`���A��i�o�G�C���O�`�u���D���H�A��O�ij�k�`���l�A�~�N����k�̤]�C�r

�����Φ����ʦӵL�ѤJ�A�i���v�C �q�e���f�a�`���t迹�A�ĩq�A�a���٭�Υ��A�_�k���ͯu���A�H�Фw���A�L�ѥi�J�A�j�t�B�O�A�`�i�s�]�]�C�r

�n�a�`�ФJ�N�١A�l��Ҧn�A�h��Ҵc�A�Q��[27/216]�۷T�A�_���Ѥl�C �q�e���f�J���ҰݡA���Ѩ~�M�A��O�h�N�a���A�䱩����A�x�D�Ҧn���D�w�A�����Ҵc�����q�C����D�A�O�H�d�T�A�f��Яq�A�����Ѥl�C�r (2.2)�Ѥl��G�����s�ޡA���v�{�{�G�C�M�Ө䤤�z�z�G�S���c�]�C �q�e���f�k�a�@���A���������A����©�ֺ���C�H�^�[����A�{�{�G�G�A���_�[�\�A�z�z�|�|�A�H������A�c�S���ɤ]�C�r [28/216]�ҥ~�O�̤��i�c�Ӯ��A�N���a�F���O�̤��i�[�Ӯ��A�N�~�a�C �q�e�`�f�a�A���a�]�C�եءA�~�]�F�߳N�A���]�C�����Ω�͡A���Y�Ѩ�߳N�A���ե��C�Y�D�n���O��~�A�h�߳N��F���c�O�A�h�եس��~�F�T���L�o�L���ӫᬰ�q�]�C�r �q�e���f�O�̡Aô�����W�C�a�̡A�������ءC�c�̡A��]�C�[�̡A��Ԥ]�C���H�~�ΦեئӬ��n����O�̡A�h�߯�����]�F�Y���Τߴ��Ӭ����c�Ҳo�̡A�h�եس����~�]�F��[29/216]���~�۷P�A���M���šC���O�Τ߸T��A��⮻���A��Ժ��[�A��L�ѱo�]�C�Ұߺ믫�w�A�ե��R��~�̡A��X���ͤ��D�C�r

�~���O�̡A�D�w������A�Ӫp��D�Ӧ�̥G�C �q�e�`�f���O�Ѥ��i�A�p�~�����O�G�C�N�եدt�b��~�A�Ӥ߳N�y���A���c��H�����A���[�H�����A�����]�C�r

�q�e���f��������A�w�ĥͤ��A�p���~�O�ġA���b��`�C�a���h�D��w���h�A�|����߫��A�p�ȹD�ӱM�榹�b�A���ƸT��i�o�G�C�r [30/216]�n�a�`��G���H���f�A���H�ݤ��A�f�̯ਥ��f�A�M��f�A�f�̵S���f�]�C �q�e���f�������f�A�F���ݤ��A�f�H��ۻ���f���̡A���H���f�A�S���x���ӥi���]�C��S�n�a���M�A��۳��L���A�f�i�Ф]�C�r

�Y�`���D�j�D�AĴ�S���ĥH�[�f�]�A �q�e���f���ĥH���e�A�e�Ǧ��Į��F�ХH�����A�����ӱЮ��C�e�䥻���f�A�Ĵ_�����A�иꤣ�ѡA���S�����A�����ĥH�[��f�C�r

�`�@�D�åͤ��g�Ӥw�o�C [31/216]�q�e���f�g�A�`�]�C�w�A��]�C�Ҹt�Цh�ݡA�Ǫ���@�A���ҿסA�ýХ��͡A�ߤ��Ҧs�A��b�A�p�X�����A���^���`�C�r

�Ѥl��G�åͤ��g�A���@�G�H �q�e�`�f������ʡC�r �q�e���f�u�u���G�]�C�r ��ť��G�H �q�e�`�f�٦۱o�]�C�r �q�e���f�۱o��ʤ]�C�r ��L�R�b�Ӫ��N���G�H

[32/216]�q�e�`�f���h�N�A�L�h���A�L�ҤR�]�C�r �q�e���f�i�D�h�N�A�ફ�h���A���z���M�A�Z�ΤR�b�C�r ���G�H �q�e�`�f�����]�C�r �q�e���f���v���~�C�r ��w�G�H �q�e�`�f�L�l�G�f�C�r �q�e���f�w�L���l�C�r ��ٽѤH�ӨD�Ѥv�G�H

[33/216]�q�e�`�f���ڦӤ��ĩ��C�r �q�e���f�ѡA��]�C�˱�ĩ����ߡA�l�D�v�����D�C�r ���o�M�G�H �q�e�`�f�L��迹�]�C�r �q�e���f���ӵL�Y��C�r ���M�G�H

�q�e�`�f�L�`ê�]�C�r �q�e���f�����L�ߤ]�C�r ���l�G�H �q�e���f�P�l�]�C�r [34/216]��l�פ����̤��ӡA�M���ܤ]�A �q�e�`�f���n���ۥX�A���ѩ�߫�C�r �q�e���f�̡A���]�C�ӡA�n�}�C����X�n�A�ߵL�߫�A�G�פ�嗁���A���}����A�E�M���u�A�E�ܩC�r(嗁(�y����)�A�P[��]) �פ鴤�Ӥ⤣�x�A�@��w�]�F

�q�e�`�f���⤧�۴��A�D�W�o�]�C�r �q�e���f�x�A��H�A�ҭª̡A����E�M�P�ȹD�ܼw�P�]�C�r �פ���ӥؤ��v�A�����b�~�]�C

[35/216]�q�e�`�f���ؤ��ۨ��A�D�Y���]�C�r �q�e���f�v�A�ʤ]�C���������A�����ʥءA��������~�Ф]�C�r �椣���Ҥ��A �q�e�`�f�������ۦ�A�L�ҽ�C�r �q�e���f���A���]�C�x�Y��ô����A�G����ӵL�Ҫ��ڤ]�C�r �~�����Ҭ��A �q�e�`�f�a��Ӧۥ��]�C�r �q�e���f��H�L���A�I�椧�ܡC�r [36/216]�P���e�D�A �q�e�`�f�������]�C�r �q�e���f�����L�ߡA�e���H���C�r �ӦP��i�C �q�e�`�f���i��i�C�r �q�e���f�M���V迹�A�P��i�]�C�r �O�åͤ��g�w�C �q�e���f�`���w�e�A�����q�]�C�r �n�a�`��G�M�h�O�ܤH���w�w�G�H

�q�e�`�f�Y��ۧ�ӥΦ����A����ؿצܤH��[37/216]�w�C�r �q�e���f�p�e�һ��åͤ��g�A�̦Ӧ椧�A�X��ȹD�C�ܤH���w�A��i�G�H�r ��G�D�]�C�O�D�ҿצB�ѭ����̡A �q�e�`�f��G�A���D�ۺ��C�r �q�e���f�n�a������q�A���T�[�A�E�D�t�СA��ѽå͡CĴ���V�B�A�{�Y�K��A�������ߡA�������C���]�ǭP���A�D�v�۵M�C��G�A���D�u�]�C���h�Ѥl���`����]�C�r �ҦܤH�̡A�ۻP�歹�G�a�ӥ�֥G�ѡA [38/216]�q�e�`�f�۵L��ߡA�һP���@�C�r �q�e���f�ҦܤH�L���A�H�����P�A�G��P�a�ͤ����a�A�@�s�~�A�Ӽ֤ѡC��A�@�]�C�r ���H�H���Q�`���L�A���ۻP���ǡA���ۻP���ѡA���ۻP���ơA �q�e���f�L�A�Z�ä]�C�ҦܤH��߶��@�A�P���P�i�A�G��Dz���s�͡A�����ө��C�J���H�Ƭ��ơA��Q�`�����Z�G�C�r

�o�M�ө��A��M�ӨӡC�O�åͤ��g�w�C �q�e���f���|�e��A������q�C�r [39/216]��G�M�h�O�ܥG�H �q�e�`�f�פv�K�i�o�����Ӧܨ��C�r �q�e���f�D�����A�i�H�A���C�n�a���ӡA���ݦѧg�C�r ��G���]�C�^�T�i����G���l�G�H �q�e�`�f�D�H���������ܤ]�A����D�ӾǪ̡A�D�ۦܦաC�e���ۦܡA�h���D�ܨ��A�A�i�H���g�A�J�i�o�ܫv�C�G�Ǫ̤��ܡA�ܪ̤��Ǥ]�C�r �q�e���f�Ҥ���̡A���U����]�C�������ܡA�S�O���A�J��i���A�h�]�[�ǡC�M�Ǫ̤��ܡA��[40/216]�̤��ǡA�b�ⲧ���A�G�ꥼ�]�C���O�Ѥl�����n�a�C�r ��l�ʤ����Ҭ��A�椣���Ҥ��A���Y�`�줧�K�Ӥ߭Y���ǡC �q�e���f��R���H�A�I��L���A�P�`��Ӥ��a�A�����ǦӧѷӡC���߬J�������A���ʤ��i���G�C�åͤ��n�]�C�r

�Y�O�̡A�ץ礣�ܡA�֥礣�ӡC�ֵL���A�c���H�a�]�C �q�e�`�f�֥ͩo�A�H�a�ѩ�R�c�C���`��[41/216]���ǡA�L�����ܡA�h�R�c���o�L�ۦӨӡC�r �q�e���f�Һ֥ͥG�o��A�H�a�_�G���c�C���J�ΦP�`��A�߭Y���ǡA�o���ѡA���c�����A�|�L�߬N���d�A��J�a�����G�C�r

3.�t���w�̡A�o�G�ѥ��C

�q�e�`�f�Ҽw�t���M�өw�A�h�u�ҵo�̤ѥ��աA�D�Hģ�C�r �q�e���f�Ҩ��̯����١A�G�H�ܤH���D�w�����t�]�C�B�w�t�w�����R�w�̡A��o�߷Ӫ��A�ѥG�۵M�������C�r[42/216]�o�G�ѥ��̡A�H����H�A �q�e�`�f�ѥ��۵o�A�ѤH����H�A�����䪫�C���U�ۨ��Ӥ������A�ҥH���M�өw�]�C�r �q�e���f�Z�e���H�A������t�A�����s�f�A�����ѥ��I�Ӥ]�C�r �H����̡A�D�������F �q�e�`�f�H�Ӳ�H�A�h�۱o�o�A�ҥH�`���C�r �q�e���f�ڡA�`�]�C�z�����ǡA�D���D�A�G���u�礧�H�A��|���`���D�]�C�r �����̡A�H�٤��A�ѧU���C [43/216]�q�e�`�f�`���A�G��ϩ~�ڦv�Ӧ۵M��U�]�C�r �q�e���f��`���H�A�ʥH�N�|�A���a�ͤ��Ҫ٤�A�ӤѤ��Һ֧U�A����y�G�C�r �H���Ҫ١A�פ��ѥ��F�Ѥ��ҧU�A�פ��Ѥl�C �q�e�`�f�X�h�Ѥl�A�B�h�ѥ��A���G�̭ѯ�C�H���M�Ӧ۱o���A�D���ӱo���]�C�r �q�e���f�X�h�g�Z�A�B�h�h�H�A�ҥH�{�D��`�A�G�P���\�̤]�C�r 4.�Ǫ̡A�Ǩ�Ҥ���Ǥ]�F��̡A���Ҥ����]�F�G�̡A�G��Ҥ����G�]�C

[44/216]�q�e�`�f�Z�ү�̡A����D���A���߫D�ǡA�����D�G�C�r �q�e���f�Ҭ�������̡A�����]�����A�G���Ǥ��ǡA���椣��A���G���G�A�Z�_������~�A�ǩҤ��ਸ�C�r ����G��Ҥ��ા�A�ܨo�F �q�e�`�f�Ҥ��ા�A���i�ʪ��A�G��ܡC�r �q�e���f�v��ү�A�������A�Ҥ���̡A���ʪ����A���{�Ǥ��ܧ��C�r �Y�����Y�O�̡A�Ѷv�Ѥ��C [45/216]�q�e�`�f�N�������A���̥��ѡA�z�פ���C�r �q�e���f�Y���ߤ��~�A�Y���H�������O�̡A���Ѧ۵M���ʪ̤]�C�r 5.�ƪ��H�N�ΡA

�q�e�`�f�]��۳ƦӶ��䦨�ΡC�r �q�e���f�N�A���]�C�ҳy�Ƭx�D�A���ҳƨ��A�������ΡA��z�ݾǡC�r

�ä����H�ͤߡA �q�e�`�f�ߦۥͦաA�D���ӥX���C���̡A���פ��סC�r �q�e���f���ܤH�L���A���P�����A�]�øt���A�J��[46/216]�ͤ��A�פ��w�ѩҬ����ת̤]�C�r �q���H�F���A �q�e�`�f�z�۹F���աA�D�C���ӷq�~�C�r �q�e���f���A�����]�C���A�~�Ҥ]�C�q�������A�������V�A���J���I�A�Ҧ۵�q�C�r �Y�O�ӸU�c�ܪ̡A�ҤѤ]�A �q�e�`�f�Ѳz�ۦ��a�q�C�r �ӫD�H�]�A �q�e�`�f�����ӭP�c�̤D�O�H�C�r �q�e���f�Y��������N���A�դl���x�J�H�A���D[47/216]�����]�A�H�D���t�]�A�ӾD���U�c�a�_�̡A�\�ѤѮɹB�R�աA�Z�H���Ҭ��v�C�r �����H�Ʀ��A �q�e�`�f�w���Y�R�A�G�䦨���ơC�r �q�e���f�ơA�ä]�C��D�|�u�A�w�ɹF�R�A�a�D�U�c�A�����H�é�j�����ߡC�r ���i�����F�O�C �q�e�`�f�F�O�̡A�ߤ]�A�M�Z�A�G�~�w����J�C�r �q�e���f���A�J�]�C�F�O�A�ߤ]�C������R�A�G�@������J���F�O�]�C�r [48/216]�F�O�̦����A �q�e�`�f�����̡A�פ��ʩաA���D���C�r �q�e���f���Q������ߡA�������ҥH�]�C�r �Ӥ�����ҫ��A �q�e�`�f�Y����ҫ��h�����C�r �Ӥ��i���̤]�C �q�e�`�f���h���]�C�r �q�e���f�Y���߰����A�h�������o�A�G���i�]�C�r ������ۤv�ӵo�A �q�e�`�f���k�o�@�C�r [49/216]�C�o�Ӥ����A �q�e�`�f�o�Ӥ��Ѥv�ۡA��Ѧӷ��C�r �q�e���f�H�e��o�D���h���ӥ����A���U����u���H�k�ߨġC�ۡA��]�C�����Ϸӹ괼�ӻ��k�o�g�ߡA�߬J���u�A�G�C�Ĺ���]�C�r �~�J�Ӥ��١A �q�e�`�f�Ƥ��~������C�r �q�e���f�~�A�Ƥ]�C�@���L�Z�A�C�J�ߤ��A���F�H�q�A�G����٤�C�r �C���C [50/216]�q�e�`�f�o�Ѥv�ۡA�D���o�]�C�r �q�e���f�C�k�o�ߡA�t�v�e�ҡA�ۿ��o�A½���u�C�r �������G��������̡A�H�o�Ӹݤ��F�������G�ն������̡A���o�Ӹݤ��C �q�e���f�ҤH������A�D�����A�ܩ���ۼi�H�A�D�z�L�j�C�Y���Ĥ����u�A���۳����A�A��۷P�A�ҥH�D�ݡA�h���B�^�ͤ����O�]�C�r

���G�H�A���G���̡A�M���W��C �q�e�`�f����L�\��ߡA�h�W��Ӥ��ߡC�r [51/216]�q�e���f����G��A�����L���A���ǩA�G�W�椣�ߤ]�C�r �餺�̡A��G�L�W�F �q�e�`�f��A���]�C�ҹC������̡A�椣�ѩ�W�C�r

�q�e���f��A���]�C�L�W�A�D�]�C�i�D�Ӭ�������̡A����ӵL�W迹�]�C�r ��~�̡A�ӥG���O�C �q�e�`�f���q�L�q�A�����l�v�H�����]�C�r

�q�e���f���A��]�C�ߧӬ��B�A��ߤ��~�A�L���q�A�O�l�]�C�r [52/216]��G�L�W�̡A�߱e�����F �q�e�`�f���������A�]�ӥΤ��C�r �q�e���f�e�A�Τ]�C��ߵL�W���D�̡A��ҥδ��A�馳�����]�C�r �ӥG���O�̡A�߸�H�]�A �q�e�`�f���v�ҵL�A�S�ɩ��ӳc��]�C�r �q�e���f�ӨD�����~�A�n���n�W�ӳg�l�����̡A�N�ߦW�Q�A�S�����c�椧�H�C�r �H�����סA�S�����M�C �q�e�`�f�Ҵ��O�̡A�H�w�����רo�A�ӵS�ۥH��[53/216]�w�C�r�q�e���f���A�M�]�C���A�w�]�A�U���g���A���~���D�A�L�H����M�G�A�S�ۥH���w���A�M���ܤ]�C�r �P���a�̡A���J�j�F �q�e�`�f�a�A�ײשl�C�r �q�e���f�٤�פ]�C���ڭ߲Ŧӽa�z�ɩʪ̡A�G���~�������k�̤��]�C�r �P���B�̡A�䨭������e�A�j��e�H�C �q�e�`�f�B�A�ר�~���ת̡C�ת̤��ߡA�j��ۮe�C����ۮe�A�j��e�H�C�H����e�h�h�]�C�r [542/216]�q�e���f��P�H�A�A�e�B��B�ءA�g�Q�D�W�A���|����A���Fļ�v�A����ۮe�A���e�����C�r ����e�H�̵L�ˡA�L�˪̺ɤH�C �q�e�`�f���B����e�A�h���v�D�v�A�p��˥G�C�G�ɬO�L�H�C�r �q�e���f�ʯU���e�A�h�L�˷R�F�J�L�˷R�A�h�ɬO�L�H�C�f�ެJ�h�A�A�īD�֡A���D�w���A��i�o�G�C�r �L��壩�ӡA�h鋣���U�F �q�e�`�f�ҧӤ����L�A�J�������A�G�䬰�L�Ʃ�[55/216]�C�u�]�C�r �q�e���f�L��A�W�b���{�A�h鋣�A�}�C�]�C��壬r�ˮ`�A���ƥG�ߡC�ߧөҽt�A���e�ӳt�A�G�䬰�l�`�Ʃ��h鋣�C�H��նq�A�C�u���U�C�r �F���j���A�L�Ұk��Ѧa�����C �q�e���f�F�A�Ĥ]�C��߱o��A�߫�ԩ�ݤ��A��H�����A����J���A���������F�]�C�����ĥ��F�A�S�i�k���A�ӧL�_���ߡA�p���ר��C�r{��(��������)} �D�����餧�A�߫h�Ϥ��]�C �q�e�`�f�ߨϮ�A�h�����x�����æөҦb��[56/216]�����]�A�G���i�k�C�r �q�e���f���D�������`��H�A���Ѥߦ�ļ�v�A�G�Ϥ��M�]�C�r

6.�D�q�A����]�A�䦨�]���]�C �q�e�`�f�����L�`���ӹD�ҳq�C�r �q�e���f�Ҫ�������A�U���V���A���ൽ�c�A�[�������C�Ӧ��פ����A���פ����A�D�H�q���A�L���ƨ��C�r �Ҵc�G���̡A����]�H�ơF �q�e�`�f���u����ӨD�Ʋj�A�ҥH�c���]�C�r [57/216]�q�e���f�Һa�d�ؤԡA�[�ۤѵM�A���������A�Ϥv�ƨ��C���~���̦ӨD�Ʋj�A��߬O�D���ҡA�c��Ҩ������]�C�r �ҥH�c�G�ƪ̡A�䦳�H�ơC �q�e�`�f�������ƦӦ��H�D�ơA�ҥH�c�Ƥ]�C�Y�䥻�����ơA�Z�c���v�C�r �q�e���f�y���w�ƦӶ��c���A�Z���۵M���w�ƨo�C�r �G�X�Ӥ��ϡA���䰭�F �q�e�`�f���Ϧu������A�h�䦺���[�C�r [58/216]�q�e���f�ҥX�M�b�A�k�v�O�D���ҦӤ���ϥ��٭�̡A�ʤ����a�A�G�������]�C�r �X�ӱo�A�O�ױo���C �q�e�`�f���X�ӵL�o�A�D�o�͡C�r �q�e���f��X�߳v���A�E������Ӧ�����̡A���i�ױo���������C�r ���Ӧ���A�����@�]�C �q�e�`�f�w����ʨo�A�������͡A�C�r �q�e���f�g�����ʡA�ר��꦳�A���������A�G�P�����@�]�C�r [59/216]�H���Ϊ̶H�L�Ϊ̦өw�o�C

�q�e�`�f�������ΡA�e���m�M�L�h�A�h�ͥ��ӧΩw�]�C�r �q�e���f�H�A���]�C�������ΡA���p�L�̡A�Y�ΫD���G�]�C�m�M�ѧڡA�G���F�M���Ӥ�w�]�C�r �X�L���H �q�e�`�f���M�ۥ͡A�D�����C�r{��(�~��)} �J�L¬�C �q�e�`�f�۵M�ۦ��A�D���ڡC�r �q�e���f�X�A�ͤ]�A�J�A���]�C�q�L�X���A���L�ڭ�A��[60/216]���ٵL�A�L�D�L¬�ޤ]�C�r ����ӵL�G�B�A�����ӵL�G���ѡA �q�e���f�ѡA���]�A���]�C����@��r�A���H�rŪ���C���q�L�X���A�꦳�����A�����]�ѡA�N�L�B�ҡA�ۥj�ܤ��A�Ƭ������A�M�D���j�A���L�����C�r���ҥX�ӵL¬�̦���C �q�e�`�f���X�̦ۦ���աA��ҥX�L��¬�H�X���C�r �q�e���f���ҥX�ӵL¬�ު̡A�H�Z�[���A�ר䦳��A��ꤣ���]�C�r[61/216] ����ӵL�G�B�̡A�t�]�C �q�e�`�f�t�̡A���|��W�U�A�ӥ|��W�U�����a�B�C�r �q�e���f�t�̡A�|��W�U�]�C�誫���͡A�ר䦳��A�M�d�t���A���L�ӳB�C�t�J�D�o�A�B�Z�����C�r �����ӵL���Ѫ̡A�z�]�C �q�e�`�f�z�̡A���j�������A�ӥj�������L���C�r �q�e���f�z�̡A���j�Ӥ��]�C�ɸ`�����A�פ����j�A���D�N�ԡA���L�����C�z�J�L�o�A���Z�����C�r ���G�͡A���G���A���G�X�A���G�J�A�J�X�ӵL��[62/216]��ΡC �q�e�`�f���ͥX�J�A���۵M�ۺ��A�L�ҥѡA�G�L�Ҩ���ΡC�r

�q�e���f�X�J�A�ѥͦ��]�C�ר�X�J�ͦ��A�G���X�J���W�A���a�ʲz�A���L�X�J�B�Ҥ��Φӥi���]�C�r �O�פѪ��C �q�e�`�f�Ѫ��̡A�U�������W�]�C�פ��Ѫ��A�S�����������]�C�r �q�e���f�Ѫ̡A�۵M���פ]�F�۵M�̡A�H�L�ҥѬ�[63/216]�q�C���U���ҵL�ұq�A�����ҥH�A�۵M���y��������]�C�r �Ѫ��̡A�L���]�A�U���X�G�L���C �q�e�`�f���ͥX�J�A���۵M�ۺ��A���������̤]�C�M���E������A�G���X�J���W�F�{���W�աA���L�X�J�A����w�b�G�H�G�H�L�����C�H�L�����A�h�L���]�C�r �q�e���f�ҤѵM���z�A�y�Ƥ����A�{����W�A���L���A�Ӥ@���U���A�q�����͡A�G���`���H�L�����C�H�L�����A�h�L���o�C�r [64/216]������H�������A �q�e�`�f�Ҧ������͡A�H�ͥG�H�G���ۦ��աA�Z�����ү�G�C�r �q�e���f���J���o�A�j����H�������͡A�֥ͨ䦳�H���D�����A���L���]�C�r ���X�G�L���C �q�e�`�f���ҥH���������ର���Ӧۦ��աA�D�L�ର���]�C�Y�L�ର���A��L�G�C�r �q�e���f�Ҥw�ͥ��͡A�G�ѵL���A�������X�G�L���A�D�צ��L��ͦ��C�L�Y�ͦ��A��L�G�C�r [65/216]�ӵL���@�L���C �q�e�`�f�@�L���h�E�L�o�C�L�̹E�L�A�h�����ۥͩ��o�C�r �q�e���f���ݦʫD�|�y�A�@�۬ҵL�A�G�פ@�L���C�r �t�H�åG�O�C �q�e�`�f����ۥͦӤ��ͥ͡C�r �q�e���f�ȼw�t�H�A�߯u���z�A�ï������A��b�Y�G�C�r

7.�j���H�A�䪾���Ҧܨo�C

�q�e���f�ȥj�t�H�A�o�D���h�A���P�ҦX�A�G�٬�[66/216]�ܡC�r �c�G�ܡH �q�e���f��ܩҥѡA���ܡH�r ���H�����l�����̡A�ܨo�A�ɨo�A���i�H�[�o�C �q�e���f����ܤ��骬�]�C���J�y���A�[���ҪšA�G��νѦ��k�A�������@���̤]�A�i��L�ܷ��A�a�z�ɩʡA�ꧮ���ơA���_�i�[�o�C�r

�䦸�H�������o�A �q�e���f�䦸�H�U�A���F�u�šA�ӽѸU�ҡA�ά������]�C�r [67/216]�N�H�ͬ���]�A �q�e�`�f��䴲�Ӥ��G�E�]�C�r �H�����Ϥ]�A �q�e�`�f�ٿIJG�]�C�r �q�e���f��A���]�C�y�U���H�A�H�ͬ��o�A�H������C�����ϩ�g���A�G�H�ͬ���A�H��L�]�F�H�����ϡA�ϩ�űI�A�����ɩ�ܧ��A�S���͡C�r �O�H���w�C �q�e�`�f���������A�M�w���]�C�r [68/216]�q�e���f�������͡A�S�����ͤ����A�G�q�D���Ӱ_���O�]�C�r �䦸��l�L���A�J�Ӧ��͡A�ͫX�Ӧ��F�H�L�������A�H�ͬ���A�H�����u�F�E�����L���ͤ��@�u�̡A�^�P�����͡C

�q�e���f�䦸�H�U�A�ߪ��y��A�өl���L���A�q�L���͡A�X�������A���ͩ����C�G�εL�����Y�A�H�ͬ������A�H�������u�C�֯ા���L�ͦ������G�ӥH����u�̡A���ͪ��ӤͪB�A���H�S���o�]�C�r

[69/216]�O�T�������A���ڤ]�A �q�e�`�f�Φ��ӵL���A�Φ��Ӥ@���A�Τ��ӻ����A�G�פT�]�C���T�̡A�����ɻP���ɡA�M�ѯ�L�O�D��ݤ��A�G�פ����ڡC�r �q�e���f�T�̡A�ץH�L�����A�H�ͬ���A�H�����u�O�]�C��@�餧���Ӱ_���T���A�S�p���a��@�m���W�����T�ڡC�r �L���]�A�����]�A�Ҥ�]�A�۫ʤ]�A�D�@�]�C �q�e�`�f���|�������ڡA�M�w�D�@�A�h�V���T�̤w�_�t���C�r [70/216]�q�e���f�L�}���A�������ڤT�m�C���}�쬰�T�[�j�ҡA�x�T�ڤT�m�A�Y���O�]�C�����岤�A�G�����L���C���]���l�A���j�[�a�A�G�ۦ�����a�]�C�U���~���A�w��¾�x�A�]�x��m�A�G�ҲĤ�ڤ]�C�\�Z�J�ۡA�ʤ��T�g�A�K�����y�A�G�D�@�]�C�S�p�@�D�����A�������L�ͦ��A�������P�A�W��U�����A�G�ި�ڤ�Ĵ�]�C�r ���͡A黬�]�A �q�e�`�f���E��]�C�r [71/216]�q�e���f黬�A���]�C�L�����ν�ӿפ��̡ͪA���O�E�𦨲�黬�A�D�ҶQ�̤]�C�r �ܵM�겾�O�C �q�e�`�f�J�ܵM�Ӧ����A�h�U�O��ҬO�o�C�O�L�`�b�A�G�겾�C�r �q�e���f�ܡA�����]�C�ѹD�L���ڦӪ����O�D�A�O�D���w�A�G�������p�Ӥ��`�]�C�䲾�O�����A�C�b�U��C�r �������O�A�D�Ҩ��]�C �q�e�`�f�ҬO�����A�w�۩e�o�C�r [72/216]�q�e���f�z�άO�D�A�G�Ψ��աC�M�O�D�����A�D�����]�C�r ���M�A���i���̤]�C �q�e�`�f�����䲾�A�h�䲾���i���A�G�ը��]�C�r �q�e���f���_�O�D���ѩA�ӫD���L�H���O�D�A�G�ը��O�D�A�@����O�D�C�W���H���A�h�����O�D���L�O�D�]�C�r þ�̤�����j�A�i���Ӥ��i���]�F �q�e�`�f���U���ΡC�r �q�e���fþ�̡A�j���]�C㨡A�ͦʸ��]�C��A�Ƥ]�A�稥[73/216]�O��蹏�]�Cþ�����ɡA���c�ƳơA�ܩ�|�K���áA�ìҳ��]�C���ƬJ�W�A��_�����A�h�H�����O�F�Y�䲽���F�A�h���X���A�h�H�������O�C�O���O�P���O�A���O�L�`�C�r �[�Ǫ̩P���q�A�S�A�����j�A �q�e�`�f���A�̴Z�C�r �q�e���f���A�̴Z�]�C���ƬJ���A�N�x�P���A�I�]�l�_�ΫǤ����A�[�ݩP�۩��q�����C�����J�[�A�����K���A�G��ԫ�I�ӫK���]�C�����h�H��q���O�A�K���h�Hԫ�I���O�A�O�D[74/216]�L�`�A����w�G�Hþ�̩��E���L�ڡA�[����B�Ҥ��w�A�ѵL�O�D�]�C�r ���O�|���O�C �q�e�`�f��q�h�H�W�P�A�̴Z�h�H���Y�F���䰳�Y�A�h��q���O����̴Z�o�C�G�O�D�����A�@���@���A�֯�`���C�G�ܤH�]�ӭ����h���աC�r �б`�����O�C�O�H�ͬ����A �q�e�`�f�����ܤơA�L�ɫD�͡A�ͫh�Ҧb�ҥ��]�C�r �q�e���f�Ҵd�ѥͦ��̡A�h�L�O�L�D�̤]�A�鬰[75/216]���͡A�ҥH���O�]�C����͡A�O�N�w�H�H�G�����O�H�ͬ����C�r �H�����v�A �q�e�`�f�Ҫ������A�ӦU�v�䪾�C�r �]�H���O�D�F �q�e�`�f���O�D�̡A�L�O�D�]�C�r �q�e���f�]��v�����ߡA�߭��O�D���ΡA�Z���v�����A�ˬO�D�̵L�O�D�G�C�r �G���W��A �q�e�`�f�����W��A�G�U�ۦ��C�r [76/216]�q�e���f�Ҫ������A�x�ҵ�ۡA�쪯�U���A�W����C�˸m���{�A�רM�w�����W��]�C�r �]�H�v����F �q�e�`�f��A�D�]�C���U�פv�O�A���H���O�D���D�C�r �q�e���f��A�D�]�C�k���W��A�E�Τv���W�ꤧ�D���v�O�D�]�C�r �ϤH�H���v�`�A �q�e�`�f�H�ҿפv�O�A�G���q�C�r �q�e���f�`�̡A�ܾޤ]�C�J�g�W��A�S���O�D�A�E�ϵL�Ѥ��H�A������W�H���`�ޤ]�C�r [77/216]�]�H���v�`�C �q�e�`�f����Ҧu�A�D�u��]�C�r �q�e���f�u�O�D�H���ӾޡA慤�G���ޡA���������]�C�r �Y�M�̡A�H�ά����A�H���ά��M�A�H�����W�A�H�a���d�C �q�e�`�f�����H�ҹJ�Ӧw���C�r �q�e���f�H��ģ�����A��迹���M�A�q�����a�W�A�a�묰���d�A�Y�M�̡A�Z��@�a�q�a�d�G�C�r ���O�A�����H�]�A[78/216]�q�e�`�f�ȥj���H�A�L�O�L�D�A�����C�r

�q�e���f�ҩT���W��A�����O�D�A��u�B���A���@���H�]�A�Z�W�j�E�M��뤧�h�G�C�r �O�m�P�湧�P��P�]�C �q�e�`�f�P�@�O��ҦP�C�r �q�e���f�m��G�ΡA�H���U���O�C�G�ΦP�O�A�����q���A���O���H�A���H���]�C�m�P�A���P��m�A�G��P��P�]�C�r

8.��H�����A�h��H���}�A

�q�e�`�f�٤v��~�H�¤��C�r [79/216]�q�e���fA�Ϥ]�A�i�]�C�i�ϥ��s���H�����Ѫ̤��`�}�A�h�¤��A�v�ƺC���a�����~�ӵM�A�D�G���]�̡C�r �S�h�H��A �q�e�`�f�����H���A�L�����¡C�r �q�e���f�ϵۥS�̤����A�h���H�Ӽ����A���H���\�C�r �j�˫h�w�o�C �q�e�`�f���������C�r �q�e���f�Y���Ϥl���A�h�]�ӡ^�e�q�f�M�Ӥw�A���_��O�C�G[80/216]�����㩹��(��)�A(��)������C�r �G��A��§�����H�A �q�e�`�f���H�̡A���H�Y�v�C���H�Y�w�h�������¡A���D§���ܤ]�C�r �q�e���f�۩���ѡA���H�Y�v�A�����H�̤v�~�A�����¤����G�C����§�]�C�r �ܸq�����A �q�e�`�f�U�o��y�A�h���ҧڤ]�C�r �q�e���f���������A���o��y�A���o�ڥ~�����A����D�����C���ܸq�C�r [81/216]�ܪ����ѡA �q�e�`�f�Ѧӫ᪾�A�D�۵M���C�r �q�e���f�v�ʦӷӡA�D���ӦӴ��A���ܴ��]�C�r �ܤ��L���A �q�e�`�fĴ�����áA�����ۿˡA�Ӥ��w�ܨo�C�r �q�e���f�褧�⨬�A��۱s�ΡA�L�߬۬��A�Ӭ��٤��\���o�A�Z���˷R��䶡�v�C�r �ܫH�@���C �q�e�`�f���ɪ̡A�p�H����աA�ܫH�h���o�C�r �q�e���f�@�A���]�C���ɪ̡A�H����աA�ܫH�h��[82/216]���o�C�r

9.���Ӥ��k�A�Ѥߤ��աA�h�w���֡A�F�D����C

�q�e���f���A���]�C�k�A�ä]�C�[�Aô���]�C������W�A�U�������]�C�r �Q�I���Y�W�Q���̡A�k�Ӥ]�C �q�e���f�a�Q�A�Iĺ�B����B�L�Y�B�n�W�B�Q�S�A���̶ñ��Ӥ���]�C�r �e�ʦ�z��N���̡A�դߤ]�C �q[���f�e���B�ܰʡB�C��B��z�B��աB���N�A���̺��[ô�����F�̤]�C�禳�@�զr�̡A�Ѥ�[83/216]���զk�]�C�r �c���߫�s�֤��̡A�ּw�]�C �q�e���f���c�B�R���B�Y�ߡB�}��B�d�s�B�w�֡A���̼w�a���w�֤]�C�r

�h�N���P���ऻ�̡A��D�]�C �q�e���f�h�ˡB�q�N�B�g���B�I�P�B���{�B����A���̽��u�D�]�C�r ���|���������ݤ��h���A���h�R�A�R�h���A���h��A��h�L���ӵL�����]�C

�q�e�`�f���A�ʤ]�C�r [84/216]�q�e���f�|�����f�A��������ݤ��A�h�߯������A���h�w�R�A�R�h�ө��A���h��q�A��h��H�L���A�����ӵL���a�]�C�r 10.�D�̡A�w���ܤ]�F �q�e���f�D�O�Ҳ礧�k�A�w�O�{�H���k�C���H���k�A�G�ܥ���D�C�r

�̡ͪA�w�����]�F [85/216]�q�e���f�Ѧa���j�w����A�G�ͤƸU���̡A���w�����ؤ]�C�r

�ʪ̡A�ͤ���]�C �q�e���f��A���]�C�۵M���ʪ̡A�O�[�ͤ����]�C�r �ʤ��ʡA�פ����F �q�e�`�f�H�ʦ۰ʡA�G�٬��աF���D�u���A�D�����]�C�r �q�e���f�v�ʦӰʡA�����Ӭ��A���ӵL���A�D�����]�C�r �������A�פ����C �q�e���f�P���ӰʡA�ʤ����e�]�C�B�ʡf�����A���~�����A�פ���D�]�C�r ���̡A���]�F���̡A�Ӥ]�F

[86/216]�q�e���f�ҥ汵�e���A���ӱ��ơA�G�פ����]�C�r ���̤��Ҥ����A�S�E�]�C �q�e�`�f�ҥؤ�����A�D�����ӵ��]�F�������ӵ��A�������Ӫ��աA�ҥH���۵M�C�Y���ӫᬰ�A�h�����]�C�r �q�e���f�E�A���]�C�ҥؤ��i���]�A�����ҥH���ӵ��A�������t�C�ߤ��ા�A�����ҥH���Ӫ��A�Ӫ����`�L�C�ؤ�����Ӥ��i�ʵ��A�ߤ��ા�Ӥ��i�ʪ��A�Y�������A�G�S�p�E�]�C�r [87/216]�ʥH���o�w���w�A

�q�e�`�f�Y�o�w�ӰʡA�h���ʰʪ̡A�ҥH���]�C�r �q�e���f�ҭ��ӫ�ʡA�M�Ӥ��ߡA���o�w�ӥΤ��A�i�ײ��w�]�C�r �ʵL�D�ڤ��תv�A �q�e�`�f�ʦӮĩ��h�áC�r �q�e���f�v�ʦӰʡA���˧ڮĪ��A�X�z�A�G���áC�r �W�ۤϦӹ�۶��]�C �q�e�`�f�����ڤ��W�A�G�ϡF�U�o���A�h���C�r [88/216]�q�e���f�����ڬO�D���W�A�G�ۤϡF�L���ڬO�D����A�G��۶��]�C�r 11.���u�G���L�ө�G�ϤH�L�v�A�C �q�e�`�f�����h�����A�o�A�z�`�ѡC�r �q�e���f���A�j�����g�H�C�u�A���]�C���s�}��ڡA�u���e���A�ɮg�a���L���C�J����ɫ�A�h�մ��W�A�Ϥv�L�O�A�A���i�o�]�I�r �t�H�u�G�Ѧө�G�H�C �q�e�`�f����۵M�A�Ѥ]�F���߬����A�H�]�C�r

�q�e���f�e�_Ĵ�A���X�٤]�C�t�H�����۵M�A�\��[89/216]�y�ơA�ϸs�~��Τ����A�����迹�A�������]�C�G�W�太�ϤѤU�ݧѧ����C�r �Ҥu�G�Ѧ��ݥG�H�̡A�ߥ��H�ध�C �q�e�`�f�u��ѡA�Y�ݩ�H�o�A�פ����H�A���H�h�t�H�]�C�r �q�e���f�ݡA���]�A���H�A���H�]�C�ҥ��X�ѵM�A�����迹�A�A�θU�@�Ӥ�Τ����̡A�䯫�H���ץG�C���H�L�\�A�G�ध�աC�r ���ί��ΡA���ί�ѡC �q�e�`�f���٦u�ΡA�Y�O��ѡC�r [90/216]�q�e���f�����~���A���Τ]�F����֤Y�A��Ѥ]�C�Ҹ[���y���A�Z���ˤ��ҭP�v�C�r ���H�c�ѡH�c�H���ѡH �q�e���f�ҥ��w���H�A���\�����A�Z���v�������Ӵc�H���Ҹ[�v�H�\���M�A�v����ѵM�Ӥw�o�C�r �Ӫp�^�ѥG�H�G�C �q�e�`�f�������ӥ����A���ӿפu�G�ѡC�r �q�e���f�ѥG�H�G�A�����H�Ѥ����A�������]�C���ۿ�ѤH���c�A�S���ѤH�C���i�V�@�ѤH�A[91/216]�����ѤH�����]�C�^�̡A�ץD���ۺ٤]�C�r

12.�@���A���A�����o���A�¤]�F �q�e�`�f�¥H�����A�����k���C�r �q�e���f�����@���A�����g�A�g���o���C���H���r�A�r�D�Ѽw�z�A�G����̤֡A�Ұk�̦h�C�H�±s�@�A��q�纸�C�r �H�ѤU����Ţ�A�h���L�Ұk�C �q�e�`�f�ѤU�����A�U���Ҧn�A�Ҧn�U�o�A�h�k�N�w�b�C�r �q�e���f�j�D�m���A�L�����A�G�H�Ѧa��Ţ�A�h[92/216]���L�k�B�C�O���H�¨����A�`�Ĥj�y�C�r �O�G���H���HŢ�줨�A���p���H���Ϥ���Ţ�ʨ��O�C �q�e���f�줨�A��������ڡA��չ��A�t�ɹ��H�z���C�������]�A�S����ʡA�G�H���p��Ţ���C�ʨ��O�S�f�A�f�H�R�ϥ֡A���p���H����ϥ֦�ū���C�S���G�ʨ��O�n�ۤ���ϥָʡA���꤭�a�j�ҡC�Ӵ��t�p��A�ѯ�n�h�A�G�o���G�H�A�ά��}���A�Ҷ��䥻�ʡA�ҥHŢ���C�r{�a(�|����)} [93/216]�O�G�D�H��ҦnŢ���ӥi�o�̡A�L���]�C �q�e���f����Ҧn�A�h�ѤU�L���F�f�䥻�ʦ�Ţ�o�̡A�������]�C�r

13.���̨e�A�~�D�A�]�F �q�e�`�f�e�A�ҥH���e���]�C�G�̤����J�H���ݡA�h���_�H�n��b�h�A�G�צӱC�r

�q�e���f���A�G�]�C�סA�h�]�C�e�A�ˤ]�A���Y�A���A�����e���C�ݦG���H�A�λ��ݷl�A�ܩ�D�A�a�d�A�L�_�b�h�A�G�צӱC�r �E���n���Ӥ��ߡA�ͤ]�C [94/216]�q�e�`�f�L���͡A�G���Ȧ��C�r �q�e���f�E���A�{�Ф��H�]�C�d�����l�T�Q�䨭�A�������H������R�A�J���ᱤ�A�G�n�M�Ӥ����ߤ]�C�r �Ҵ_�ߤ��J�ӧѤH�A �q�e�`�f���ѤH���ұ��C�r �q�e���f�J�A���禳�@�\�r�̡A�H�rŪ���C�Ҵ_�ʡA�E�H�����A�J���ˤv�ĤH�A�E��ѩ�\�¡A���ѩ�H�ۤ��D�]�CĴ���⨬�A��ѪA�ΡA��۱s�ΡA�Z�¿��䶡�v�C�r [95/216]�ѤH�A�]�H���ѤH�o�C

�q�e�`�f�L�H�����A�h�۵M���ѤH�C�r �q�e���f�v��ѹD���ʡA�ѩ�H�D�����A�]�H��۵M���z�]�C�r �G�q���Ӥ��ߡA�V���Ӥ���̡A�ߦP�G�ѩM�̬��M�C �q�e�`�f���δݭE���ӵS�P�G�ѩM�A�p�ѩM���۵M�G�C�r �q�e���f�P�G�ѩM�A�ѩ�f���A�G���q���Ӥ��ߡA�V�C���Ӥ���]�C�r [96/216]�X�㤣��A�h��X��o�F�X���L���A�h���X��L���o�C

�q�e�`�f���G�O�L����ͦ������ର�ͤ��N�]�C�r �q�e���f�ү�X��X���̡A��������̤]�A�O�H�q���㤣���X�C�G�������L���A�㥻����A���鴵��A�G�V���Ӥ���]�C�r ���R�h����A�����h���ߡA�����]�C�����h�t�o�w�A���o�w�����A�t�H���D�C �q�e�`�f����h�R�A�z�����߫h���\�ܡA�t��[97/216]�o�w�h�Ҭ��ҷ��C�G�t�H�H�����D�A�Z�D�L����鱫���~�v�C�r �q�e���f�t�A���]�C�ұ��R�k�t�A�����եG�Ӯ�A���\�ܤơA�����e�����F�F�M�V���������ӱ�����z�̡A�S�����o��C���o��̡A�P�ӫ����A�������Ƥ]�C�p�����ҡA�t�H�ҥH�ά����D�]�C�r {(��ƨӷ��G�����w)�F�i�z�R�ɵ������X �j�����q�j�A��z } |

|

|||||||||